颱風 (Typhoon) 或颶風 (Hurricane) 是誕生在熱帶海洋上的一種強烈氣旋,即熱帶氣旋,範圍要比中緯度的氣旋小,平均直徑不過800公里,但和雷雨或龍捲風相比較卻要大的多。颱風最特殊的性質,就是在氣壓極低的中心周圍有一圈風速超過每秒35公尺的強暴風力,如此大風,人不能站立,呼吸也會感到困難。在海上,則可掀起六公尺以上的浪濤。颱風中心即所謂「眼」,眼中風平浪靜,天空豁然開朗。這種風暴若始終都在海上,壽命可達三週以上。

維持颱風威力的能量來源,和溫帶氣旋並不一樣,溫帶氣旋全靠冷暖氣團之間的溫度梯度;而颱風卻要仰賴於均勻熱帶氣團內水氣的凝結。一個典型颱風的凝結加熱率為1011瓩;在一天之內,颱風產生24×1011瓩時,相當於24,264度電的電力。

- 第一節 緒論

- 第二節 颱風的生成

- 第三節 底層氣旋式環流結構和積雨雲的合作

- 第四節 暖心系統的建立

- 第五節 氣旋的育成與加強

- 第六節 空氣旋轉的加速

- 第七節 強烈颱風的形成

- 第八節 颱風的結構

- 第九節 颱風的移動

- 第十節 颱風的消滅

- 第十一節 台灣近海多颱風

- 第十二節 颱風來臨前的徵兆

- 第十三節 颱風警報

- 第十四節 航行中船隻遇到颱風的措施

- 第十五節 颱風眼的觀測與地面的變化

- 第十六節 颱風的驚人雨量

- 第十七節 颱風改造

- 第十八節 結語

第一節 緒論

台灣位於西北太平洋,為颱風路徑的要衝,每年5月至11月常受颱風的侵襲,尤其以7、8、9三個月最頻繁。歷年來因颱風損失之生命財產不可勝計,例如1963年的葛樂禮 (Gloria) 颱風,使北部及中部地區的水災慘重;在1977年7月25日從高雄登陸的賽洛瑪 (Thelma) 颱風,以及不到一星期後7月31日在基隆登陸的薇拉 (Vera) 颱風,造成台灣南、北部當時空前的損害;1986年「三進三出」的韋恩 (Wayne) 颱風第一次侵台時自台灣西部登陸,強勁風雨重創中部平地一帶;1996年的賀伯 (Herb) 颱風,為中部山區帶來嚴重的土石流災情;2001年的納莉 (Nari) 颱風、2009年的莫拉克 (Morakot) 颱風等,傾注豪雨釀成巨禍,足見颱風對台灣危害之烈。為了減少颱風之損害,除了在氣象上要加強研究,以增進對颱風的了解及預報能力的提高外,一般民眾也應該要有充分的颱風常識,知道減少損害之方法及確實做好防範措施。

颱風是一個低氣壓,由風的分布看,是以逆時鐘方向向中心旋入。凡在東經180度以西,北太平洋上發生的熱帶性低氣壓 (Tropical Depression, TD),中心附近最大風速達到8級風,也就是每秒17.2公尺時,即稱為輕度颱風。颱風是西北太平洋的名稱,其他地區各有不同稱法,於大西洋、加勒比海、墨西哥灣及太平洋東部等區域稱颶風,澳大利亞區域稱Willy-Willy (威利威利),印度洋上稱Cyclone (氣旋),菲律賓土著將颱風稱為Buquio (碧瑤)。名稱雖不同,生成之原因與結構則相似,只有季節、頻率和強度不一,但以西北太平洋的颱風,強度最大,次數最多。1958至2024年,全球共發生約5,800個熱帶氣旋,西北太平洋區域就占1,748個,約三分之一。

在我們這個地區,也就是颱風最多、最強的西北太平洋,由於設備、人力等因素,對颱風命名、強度等之決定,過去遵循美軍駐關島的聯合颱風警報中心的偵察報告,現今則以日本氣象廳隸屬世界氣象組織之區域專業氣象中心 (RSMC) 為主要依據,每當有熱帶性低氣壓形成發展至強度到達標準時,給予名稱。命名原則的發展歷程上,在1947到1978年間是按英文字母的次序排成四組女性的名字,每組21個,週而復始,輪流使用;據說當時提出使用女性名字的人認為颱風與女人一樣不可捉摸,令人頭痛且常帶來麻煩。後來受到美國婦女解放運動組織的抗議,從1979年起將颱風的名稱改為輪流採用男性及女性的英文名字,仍然分四組,每組21個名字,共84個。2000年起,再經世界氣象組織颱風委員會決議,由西北太平洋及南海海域的國家或地區計14個颱風委員會成員,共提供140個名字,不僅包括過去慣用的人名,且包括動物、植物、星象、地名、神話人物、珠寶等名詞,分為5組,每組28個,輪流使用至今。

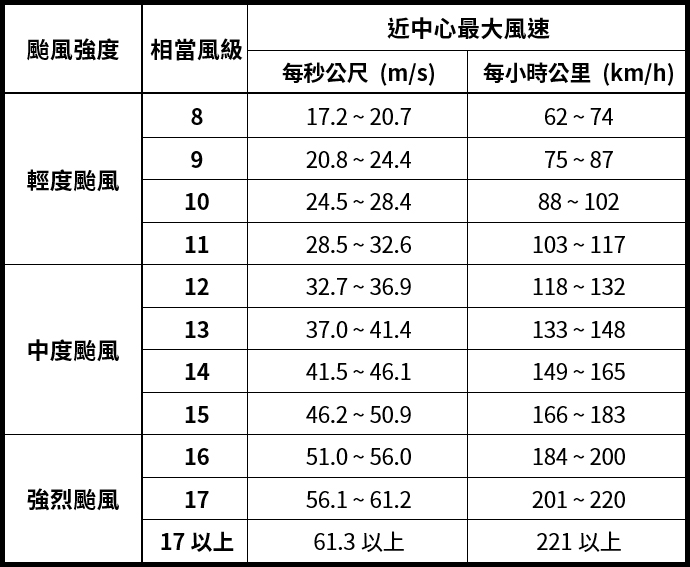

國際上對颱風分類以中心附近最大風速為準,每秒17.2~32.6公尺時,稱為熱帶風暴 (Tropical Storm),每秒32.7公尺以上時才稱為颱風。我國因為熱帶風暴的風力雖不很強,但侵台時常引起嚴重水患,乃一律以颱風稱之,其分為輕度颱風 (每秒17.2~32.6公尺)、中度颱風 (每秒32.7~50.9公尺)、強烈颱風 (每秒51公尺及以上)。過去在颱風中心附近最大風速達到每秒67公尺以上時,還曾有超級強烈颱風的稱呼。

根據中央氣象署統計1897至2024年的颱風資料,在西北太平洋包括南海海域內,共發生3,028個颱風,平均每年有23.7個,以7至9月最多,共有1,667個,佔總數之55%。雖然每年有這麼多颱風發生,但不一定都會影響台灣,而我們最關切的就是侵台颱風,所謂侵台颱風是指颱風中心在台灣登陸;或者雖然中心沒有登陸,但在台灣近海經過,陸上發生災情者。

自1897至2024年,共有426個颱風侵襲台灣,以8月份最多,有126個,其次是7月及9月,平均每年有3.35個颱風侵台。最早是4月,最遲12月,至於1、2、3月從無侵台記錄。所以台灣民間有句諺語:「夏至颱風出來試,霜降颱風走出汆」,表示6月起颱風侵台機會增多,10月以後漸次減少。話雖如此,但10月以後極地大陸氣團在蒙古地區已經開始發展,常會南下使台灣地區受東北季風影響,一旦有颱風來襲時,受東北季風及颱風環流雙重影響,易釀成嚴重水災。

侵台的426個颱風中,有229個登陸,以登陸地點分九區統計,從東部的宜蘭、花蓮之間登陸的最多,有50個;從西部的高雄以北登陸的較少,共有12個,苗栗以北幾無颱風中心登陸過。

第二節 颱風的生成

颱風是由熱帶性低氣壓發展而成,從生成到消滅或是轉變成為溫帶氣旋,概略可劃分為三個階段:

- 初生期─在初生期內不過是一個很弱的空氣旋渦,直徑不足50公里,雲雨的範圍亦小,有的始終保持為一個低氣壓,不會加強,也有可能迅速消滅。

- 成熟期─在成熟期內,中心氣壓降低,颱風眼和周圍之雲牆逐漸形成,中心附近之風力亦漸加大,而達到颱風之強度標準,範圍也擴大,可達500公里或以上。

- 衰老期─當颱風移至西風帶或是陸地上時,通常範圍縮小,強度減弱,漸失去熱帶性低氣壓之特性而轉變為溫帶氣旋,或因摩擦及能量來源的水汽供應斷絕,很快地趨於消滅。

全球颱風生成的地區包括西北太平洋及南海可分為八個區,分別為:

- 西北太平洋及南海

- 北大西洋

- 東北太平洋

- 北太平洋中部

- 北印度洋

- 西南印度洋

- 澳洲北方海域及西南太平洋、東南印度洋

- 南太平洋

從生成地區之分布,發現與活躍於赤道附近的帶狀低壓區「間熱帶輻合區 (Intertropical convergence zone, ITCZ)」所在之處十分配合,在南、北緯5度以內幾乎沒有颱風生成,而且都是在溫暖寬闊之洋面上,因此可以得到颱風生成的條件為:

- 距離赤道之緯度在5度以上,因為在赤道上沒有因地球自轉而產生之柯氏力,太近赤道地區之柯氏力太小,不能使風發生偏向,就不會有氣旋環流形成,風直接吹向中心,當然不能有低氣壓。

- 颱風能量之來源為水氣,因此必定要在溫暖的海洋面上,才有充分之水氣蒸發,一般海水面的溫度不低於26.5℃。如果太近陸地或附近島嶼太多,下層空氣易受摩擦而影響氣旋環流之形成,所以颱風通常在寬廣而溫暖之洋面上形成。

- 熱帶性低氣壓如要加強,所生之對流性積雲必定要能充分發展,所在初期垂直方向的風速必不可相差太大,以免破壞積雲之發展。

這是颱風生成之必要條件,再加上其他因素的配合,才能有颱風誕生。至今為止,颱風真正形成的原因,氣象學者仍未能完全確定,雖各有其理論解釋,但仍無定論。

第三節 底層氣旋式環流結構和積雨雲的合作

熱帶洋面上,以水氣的方式,貯存有大批熱量。在冰箱中取出一罐果汁,不消幾分鐘,由於鐵罐外面水氣的凝結,使果汁的溫度升高至和外界空氣相當。低緯度海洋上雖然有那樣多的水氣可供凝結之用,但發生颱風的機會卻並不多,倒是雷雨卻經常發生,對流性陣雨更是屢見不鮮。可見形成颱風一定還有其他許多因素,至於被大颱風侵襲,更好比中了大樂透頭獎一樣不尋常。

想要明瞭颱風它是怎麼生成的,讓我們來假想兩種水平向幅度相差很大的天氣系統,也就是對流層底層氣旋式環流結構和積雨雲的彼此密切合作。我們都知道:既暖且溼的空氣一旦上升,由於凝結的關係勢必會釋放出無數熱量來。然而學理和實際觀測都表明:這種熱能的釋出只會發生在狹窄的積雨雲塔 (Cumulonimbus Tower) 內,而不在廣大的颱風區內。那麼何以並非所有熱帶擾動都含有雷雨群?較大範圍的水平向風很少能組織得起來呢?答案是:在最有利的情況下,個別雲所伴的環流,和底層氣旋式環流結構相合作,每一個環流都能使另外一個環流增強。假定有利條件能夠維持一段相當長的時間,此種相互間的合作就能製造出一個颱風來。

第四節 暖心系統的建立

育養颱風的海面上,溫度至少要在攝氏26度以上。上面已經指出:單靠這種熱源並不能形成一個颱風。有一種動力上的需求,就是高空的幅散必須超過近地面處的幅合,這樣才會使地面氣壓下降。颱風初生階段,高空幅散型的範圍至少要有150公里。微弱的擾動,即使有很明顯的核心,要是沒有適當的幅散型,也不可能發展成颱風。

小擾動和颱風的差別可以從彼此的溫度垂直分布中看出來。小擾動的活動中心,溫度可能低於周圍的熱帶空氣;然而颱風卻幾乎任何地方都要比周圍未擾動的熱帶空氣為暖。小擾動的對流加上逸入,在稟性上過於接近環狀,整個來講不會有熱量的淨上流;但在颱風內卻有組織完善的上升區,由凝結潛熱釋出大批熱量。如果因高空較冷而產生一個小擾動,想要轉變成一個強烈氣旋,必須先成為一個暖心系統。

第五節 氣旋的育成與加強

為了要表明積雨雲和大旋渦相互合作會怎樣育養成一個颱風,讓我們舉出兩個侵台颱風的實例,一個是1963年9月造成北部地區空前災害的葛樂禮颱風;另外一個是1972年8月間也曾使北部發生過水災的貝蒂 (Betty) 颱風。

葛樂禮颱風形成前數週,太平洋上炎日高照,把洋面曬得很熱,所以蒸發量非常旺盛,馬利安納群島 (Mariana Islands) 的西方,籠罩著一團既暖又濕的空氣。9月5日開始生成一個微弱的氣旋形旋渦,翌日8時加強為輕度颱風,晚20時的地面天氣圖上已經正式到達颱風強度 (中心附近最大風速在每秒32公尺及以上) 。

貝蒂颱風誕生前的情況也差不多,8月8日在關島東南方約700公里的洋面上醞釀,第二天形成熱帶性低氣壓後走向西北,第三天就正式達到颱風強度。

這兩個強烈颱風從最初出現微弱環流到增強為颱風強度都只有兩三天。我們知道這一類熱帶性擾動,夏季在低緯度洋面上經常發生,但是只有極少數幾個才會發展成颱風,其餘大多夭折,原因何在,尚未徹底了解。這些擾動也和中緯度西風中的波型擾動一樣,和地面附近微弱的輻合氣流相結伴。當氣流匯合上升的時候,由於本身非常潮濕,所以只消稍稍攀升,即可因絕熱冷卻而產生短暫性的劇烈雷陣雨,降下很多雨水。

這一類擾動只有在難得的情況下才對周圍環境顯得有利,水面比平常暖,空氣中的濕度特別高,擾動本身移行很緩慢,這樣才能使無數積雲和積雨雲增,並且在高空逐漸使周圍空氣變濕。過了一天之後,許多個別雷雨的增暖效應可使大環境升高約1℃,初生旋渦和包裹在中間的雲,彼此合作開始加強。

周圍空氣即使只加暖1℃,也會使地面氣壓下降,因為暖空氣要比冷空氣輕。近地面處,水平風慢慢地輻合,以其加速向內,而使氣壓再降低,水平方向的氣壓差隨之增大。試觀葛樂禮颱風在7日中心氣壓已降至970百帕,中心附近的最大風速已增至每秒30公尺。貝蒂颱風10日的氣壓為985百帕,中心附近最大風速也在每秒30公尺,就是因為具備上面所講那些有利條件的緣故。

流入氣壓低降中心的空氣增加,空氣的上升更激烈,雷雨也就更多更強。這時候,新建立的反饋循環 (Feedback Cycle) 將流進來的空氣培育成更多的雷雨對流,慢慢地把周圍空氣加暖加濕,擾動內的空氣愈暖,重量愈輕,於是氣壓繼續下降。氣壓再降,內流增加,對流也隨之增強。再有凝結加熱,不能進一步增暖擾動內的空氣,因為釋放出來的熱,正好抵消上升空氣向上膨脹而產生的冷卻。

第六節 空氣旋轉的加速

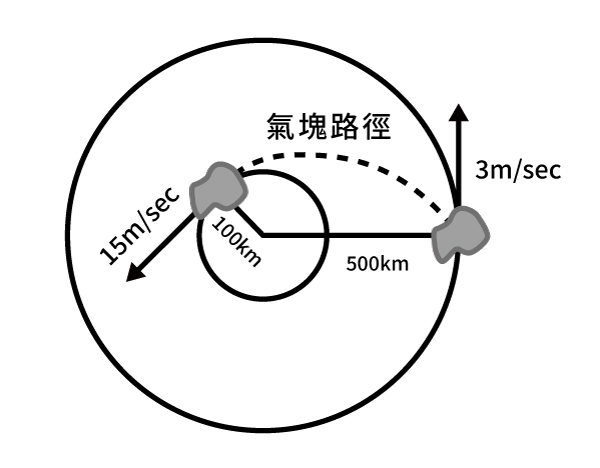

上面雖然已經說明地面氣壓低降和空氣加速內流培植更多雷雨的道理,但並沒有講到何以風會逆時鐘方向圍繞中心吹。這種切線分速的產生完全是因為角動速度,和這一塊空氣自此旋轉軸距離的乘積保持不變。這一條定律是理解許多大氣運動旋轉性質的基礎。假想有一塊旋轉中的空氣,它與旋轉中心的距離和本身速度的乘積必須保持不變。當距離減小時,旋轉速度一定增大。可見原先離中心500公里的一塊空氣 (見圖2) ,它的切線速度為每秒3公尺,如果沒有摩擦力,到達離中心100公里處,切線速度一定會增加到每秒15公尺,同一氣塊到達離半徑10公里處,切線速度當增至每秒150公尺!當然,事實上因為有摩擦力的關係,不可能有這樣大。

第七節 強烈颱風的形成

當初生旋渦增強的時候,成長中的垂直環流和積雨雲之間的反饋也增強。下層空氣從遠處流入,角動量守恒定律使它加速旋轉。這種加強過程一經開始,就可以進行得很快,葛樂禮和貝蒂就是這樣。颱風級風力是指蒲氏風級12級,就相當於每秒32.7~36.9公尺,所以中心附近最大風速到達每秒32公尺時,才能正式視為颱風,如果到達每秒51公尺則稱強烈颱風。葛樂禮颱風在8日已超過51公尺的風力,9日更高達每秒65公尺,10日中心氣壓降至925百帕。貝蒂颱風13日風速增為每秒53公尺,16日更增為每秒65公尺,中心氣壓925百帕。

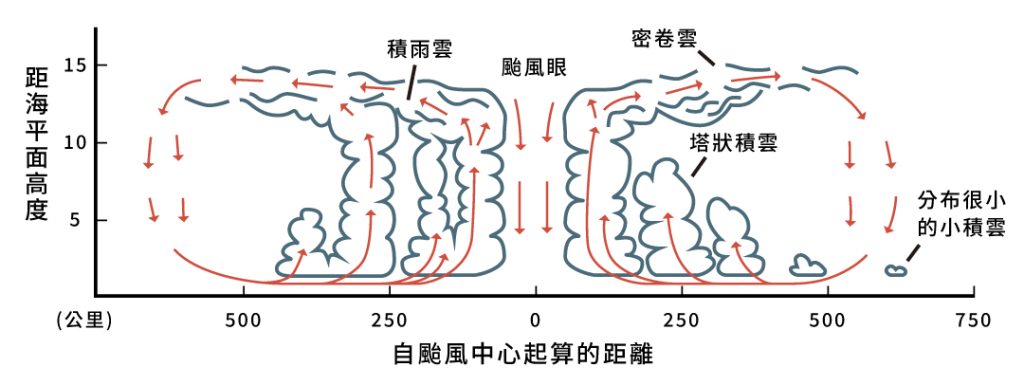

貝蒂颱風的勢力範圍內有很可觀的內流分力,愈接近中心,內流成分愈小,颱風眼的周圍風力最為狂暴,表示風繞著眼吹而並不能滲入中心。在距中心極近處 (半徑不足50公里) ,角動量守恒定律要求的風速,比凝結加熱能以產生的風速更大。換句話說,該處總能量達到一極限。因此限制葛樂禮和貝蒂的中心附近最大風速不會再超過每秒65公尺。空氣不能逸入中心,而在內圈猛烈向上,再向外流出,如圖3中垂直切面所示。在此上升氣流環內,降下傾盆大雨。貝蒂侵台期間,阿里山測候所量得雨量為825毫米,陽明山竹子湖也有652毫米。葛樂禮因為中心更近,大漢溪上游的巴稜,僅9月10日一天就量得1044毫米。

中心附近的上升空氣析出大量水分之後,變乾變冷,從中心向外流出,它們既然逐漸遠離中心,根據角動量守恒定律自然會產生相反的結果,起先氣旋形速度逐漸減弱,到了離中心大約300公里處,終於一反而成為反氣旋形環流,再遠,這些空氣就淹沒在熱帶大幅度環流之內了。

第八節 颱風的結構

如果我們將颱風穿過中心切開來看,環繞颱風雲的形態,就如圖3。

在颱風眼周圍的雲牆,向上發展很高,可以到達對流層頂,甚至會穿過對流層頂到達平流層,雲牆內上升氣流非常旺盛,高層雲頂之空氣呈反氣旋形流,加強雲內之對流作用,下層氣流以氣旋氏繞入中心。颱風眼內空氣下沉,因此除低層外,幾乎無雲而且乾燥。雲牆以外之各雲雨內也有上升氣流,遠不及雲牆內旺盛,雲的發展自中心向外逐漸減弱。颱風眼的直徑一般為數十公里,從火箭、人造衛星、雷達及飛機觀測到的颱風中心附近似圓形的準無雲區域,即為颱風眼。颱風中心在此區域之圓心,為整個颱風內氣壓最低的地方,風力微弱或近似無風。一般而言,颱風中心的氣壓愈低,颱風之強度愈大,最大風速出現在颱風眼外圍最深厚之雲牆內,由於有最強的上升氣流,所以也是雨量最大的區域。

對於颱風結構的了解,過去是靠飛機偵察及探空報告而來,每當颱風形成時,利用飛機至實地觀測,除環繞颱風飛行外,並會穿過颱風中心數次。現今則透過氣象衛星,搭載數種不同波長頻道的輻射感應儀器進行觀測,測量颱風的風場、氣壓、溫度等資料,綜合很多次觀測資料而估算出颱風的風場、氣壓、溫度等分布情形。

颱風的風場分布並非平衡,較大風速出現在颱風行經方向的右前方象限內,也是最危險的區域。

第九節 颱風的移動

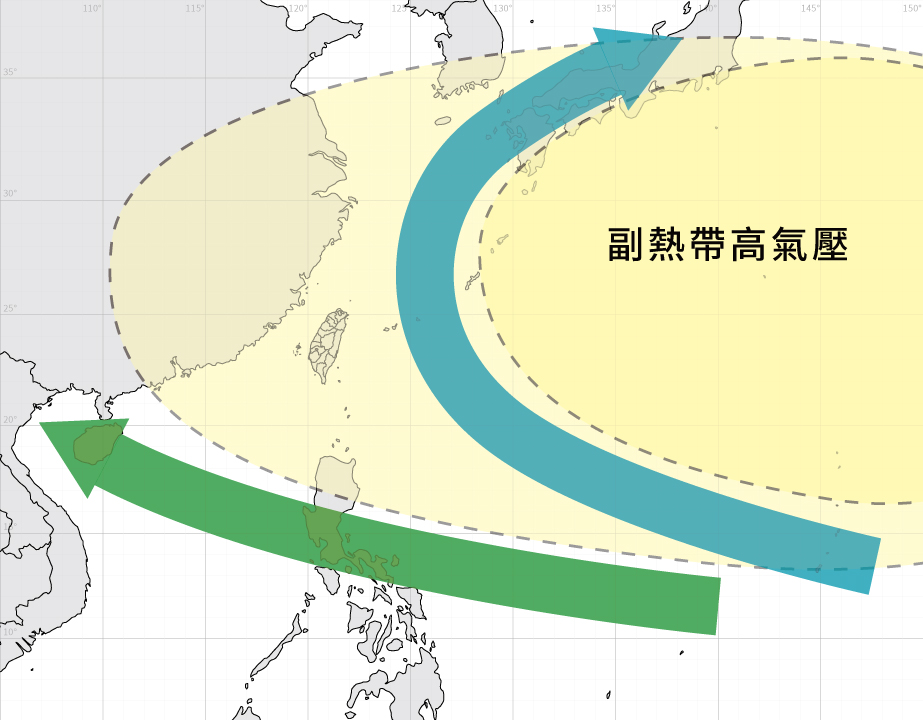

北太平洋有一個範圍廣達數千公里的副熱帶高氣壓,中心位置平均約在北緯30度左右,其強度和位置隨季節而有改變。夏季時範圍擴大,位置較偏北;冬季時南移並縮小。其南方經年都吹偏東風,也就是氣候上所謂的東北信風帶,而颱風大多發生在東北信風帶南緣的熱帶海洋上。颱風的環流範圍雖有數百公里,但遠小於其北方之副熱帶高氣壓廣達數千公里的環流,所以颱風的移動主要受北方副熱帶高氣壓氣流的導引。

自從有紀錄以來,還沒有發現過兩條路徑完全相同的颱風。不過概略來說,一般的颱風路徑,可以歸納成兩類:

- 這一類颱風起自菲律賓東方海面,向西北進行,多半經巴士海峽或菲律賓呂宋島,入南海,在中南半島或中國廣東、海南島一帶登陸後消滅。

- 另一類颱風產生於加羅林群島及關島附近的海面,向西北西進行,大約到達北緯20度至25度後,先轉西北,再轉向東北,形成一拋物線狀的路徑,至高緯度即趨消滅,或轉變為溫帶氣旋。

以上兩類,前者稱為西進颱風,後者稱為拋物線颱風。通常在台灣或菲律賓附近,已經是副熱帶高氣壓之邊緣,大範圍的導引氣流有由西轉向北流動之趨勢,此即兩類颱風路徑的分歧點所在。因此每當颱風移至台灣附近時,路徑變化多端,視當時導引氣流而定。

颱風增強後,如果導引氣流穩定,常可使它的移動速度加快。不過,速度太快的颱風,其壽命多半不長;如在中途,其速度突然變慢,則可能表示導引氣流趨弱,或者將要轉向,轉向後的颱風,其速度會再度加快,可達每小時30公里以上。

第十節 颱風的消滅

假定颱風自始至終在一種有利的環境下,也就是在暖洋面上,並且遠離乾冷氣團,那麼它的壽命將可能無限地延長。有些颱風在太平洋上可達一個月以上。颱風的源地分布很廣,而路徑極不規則,過去很難找到兩條完全相同的路徑,可見想要預報它非常困難。

實際上,颱風一旦向北進入西風帶,由於冷空氣的侵入,很快就會消滅,或者轉變為溫帶氣旋。另外一部分則向西或西北登陸中國東南沿海或中南半島,當然還有一小部分穿越台灣,這些颱風由於脫離能量來源,再加上受地面摩擦,山嶺破壞了環流體制,迅速減弱為熱帶性低氣壓,隨即消滅。

颱風經過一地,狂風雖已消逝,但地形性降雨有時候還可以維持幾天,因為西南氣流稟性濕潤,趁機竄入,受地形抬高,迎風面大都能降落大雨。甚至一個很弱的小颱風,遠在巴士海峽或台灣東方海面,由於大陸冷空氣的南下,將颱風範圍內的暖空氣抬高,台灣東部及北部地區也會連朝豪雨,造成洪水氾濫的災情,1967年10月的解拉 (Carla) 颱風、1969年10月的芙勞西 (Flossie) 颱風以及1987年10月的琳恩 (Lynn) 颱風皆是很明顯的例子。

第十一節 台灣近海多颱風

西太平洋的颱風,多半都發生在菲律賓以東的海上,如加羅林群島 (Caroline Islands) 等地;這些地方,大約都在北緯10度左右,也就是在東北信風帶以內。每屆夏季,太平洋上經常有高氣壓,颱風形成後,就跟著高氣壓的環流,偕同東北信風向西進行,又因為地球自轉的偏向力,使其逐漸向右偏,於是就朝西北西,或西北進行。因此,大多數的颱風,都是指向台灣的方向。

當颱風漸漸進行到北緯20度至30度之間後,又受到強勁的西風之影響,被迫再漸漸轉向東北,跟著西風向東北方推進。台灣位於東經119度至122度和北緯21度至26度之間,位處北太平西部颱風侵襲區內,也是颱風轉向之處,此外菲律賓、琉球、日本等地,颱風也經常通過。

根據多年來的記錄統計,台灣每年5月至11月間,常受颱風襲擊,故稱之為颱風季。其中又以8月為最多,7、9兩月次之,在此颱風季中,無論是在海上航行,或在港內停泊的輪船,都應特別提高警覺,注意防範,以免遭到無謂的損失,避免發生不幸。

第十二節 颱風來臨前的徵兆

你如果能留意,便會在颱風來臨的兩三天前,發現很多預兆,而及早採取適切的防範措施。現在就把颱風來臨前十個較為顯著的徵兆列舉在下面:

- 高雲出現:因為颱風最外緣的卷雲,是一種白色羽狀或馬尾狀的高雲,當這種雲在天空的一方出現,並逐漸增厚而成為較密之卷層雲時,就表示這個方向,可能有一颱風正在推進。

- 雷雨停止:每屆炎夏海面上空時常形成雷雨,如果雷雨突然停止,就表示可能有颱風接近。

- 能見度良好:颱風來臨的一兩天前,能見度特別良好,在海天相接處,如果有陸地及島嶼,往往皆能清楚可見。

- 長浪:台灣近海,因夏季風力溫和,海浪亦較平穩,但遠處若有颱風時,必然波濤洶湧,形成長浪。

- 海鳴:颱風逐漸接近,長浪也相對增大增高,拍擊海岸及崖石,發出「吼」聲,離岸不遠的航行船隻,一定會聽得很清楚。

- 驟雨忽停忽落:高雲出現後,雲層漸密漸低,致常有驟雨忽停忽落的現象,這也是颱風接近的徵兆。

- 風向反常:台灣近海在夏季常是西南風,風力較為緩和,但如轉為東北風,則顯示颱風已逐漸接近,並已開始受到颱風邊緣的影響,此後風速將逐漸增強。

- 特殊晚霞:颱風來臨前一兩天,海平線上常會於日落時,發出數條輻射狀紅藍相間的美麗光芒,直射天際,再收斂於東方與太陽相對稱之處,這種現象,稱為「反暮光」,也是颱風來襲的預兆。

- 海陸風不明顯:平時白天的風自海上吹向陸地,夜間則由陸地吹向海上,稱為海風與陸風,但在颱風來臨前數日,此種現象就不明顯。

- 氣壓降低:根據以上各種現象,作成綜合研判,如果再發現氣壓逐漸下降,則表示已進入颱風威力的邊緣。

第十三節 颱風警報

現在把台灣中央氣象署特別規定的颱風警報信號,分別敘述如下:

- 熱帶性低氣壓特報:氣象署研判有熱帶性低氣壓威脅台灣或鄰近海域,或有增強為輕度颱風之可能時,即發布熱帶性低氣壓特報,並說明一旦在台灣附近增強為輕度颱風,會立即發布「颱風警報」。

- 海上颱風警報:氣象署發現颱風之七級風暴風範圍可能侵襲台灣本島、澎湖、金門或馬祖一百公里以內海域,而有危及近海船隻航行時,在可能侵襲至少24小時前發布,並每隔3小時發布一次最新颱風動態。

- 海上陸上颱風警報:當氣象署發現颱風可能侵襲台灣本島、澎湖、金門或馬祖陸地時,在可能侵襲至少18小時前發布,並每隔3小時發布一次最新颱風動態,每1小時再加發颱風最新定位資訊。

- 解除警報:當颱風離開台灣本島、澎湖、金門或馬祖陸地,對陸上威脅解除時,即發布解除陸上颱風警報,俟颱風遠離台灣本島、澎湖、金門或馬祖近海時,再解除海上颱風警報。此外,當颱風消散時,得直接解除颱風警報。

氣象署所發表颱風警報的內容,共包括下列各類事項:

- 颱風編號及報數:說明本颱風警報是本年度第幾號颱風警報,以及本號颱風警報的第幾次報告。

- 發布時間:說明颱風警報的發布時間。

- 颱風強度及命名:說明颱風的強度 (強烈颱風、中度颱風或輕度颱風)、其國際命名及中文譯名。

- 中心氣壓:說明颱風中心的最低氣壓值。

- 中心位置:以經緯度表示颱風中心當前位置,並說明與台灣某地的距離供參考。

- 暴風半徑:說明從颱風中心向外至平均風速每秒14公尺 (7級風) 處的距離及每秒25公尺 (10級風) 處的距離。

- 預測速度及方向:速度以每小時公里數為單位,行進方向採用16方位表示 (如:西、西北西、西北、北北西、北)。

- 近中心最大風速:10分鐘平均風速的每秒公尺數 (每小時公里數) 與相當蒲福風級數。

- 瞬間之最大陣風:瞬間最大陣風的每秒公尺數 (每小時公里數) 與相當蒲福風級數。

- 預測位置:預測24小時後颱風中心的經緯度位置。

- 颱風動態:分析動向及預測此颱風的變化情形。

- 警戒區域及事項:說明陸上警報、海上警報及降雨警戒應戒備區域,並說明目前已發生較大風雨的氣象站或雨量站,最後提醒其他應注意防範事項。

- 下次警報預定發布時間。

- 颱風警戒區域和動態示意圖。

- 颱風路徑潛勢預報圖。

颱風警報發布後,氣象署會透過自動化傳真、電子郵件等管道,將颱風警報單送交各有關單位、政府首長及大眾傳播機構,並利用「166」 (國語) 及「167」 (台語、客語、英語) 氣象資訊語音服務電話、SSB無線電全天候氣象語音廣播,提供最新颱風消息及警戒事項,供民眾自由撥聽。颱風警報亦會即時更新於中央氣象署全球資訊網 (http://www.cwa.gov.tw) 以及氣象署對外各網路社群平台、生活氣象APP,提供各界即時掌握颱風最新動態等氣象資訊。此外,氣象署也定時舉行颱風動態記者說明會,透過電視、廣播、網路或報紙之報導,使民眾得知颱風最新動態。

第十四節 航行中船隻遇到颱風的措施

颱風來臨時,對海上航行的船隻,均能構成很大的威脅,此時,如果萬一不幸陷入颱風範圍內,應立即設法知道船是颱風的那一部位,和這個部位的性質及危險程度,以便及時設法脫險。

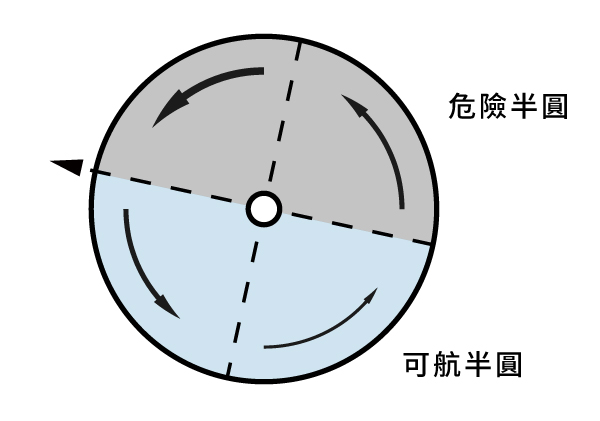

氣象及航海學家們,曾根據颱風各部位的性質,將整個颱風畫分成可航半圓及危險半圓,藉以協助船隻化險為夷。

以西進颱風而言,在颱風進行方向的右側半圓是危險半圓,左側半圓是可航半圓。

在颱風的右側,通常是偏東的風,尤其是右側的前半 (即最危險象限) 是東北風,與夏季西太平洋的東北信風合併,而增加了風勢;至於在可航的半圓內,則是後半,它是較為安全的所在,所以在海上航行的船隻不幸陷入颱風圈,應儘速設法進入這個象限,以避免發生危險。

但是,在危險半圓中,又以前半部最為危險。因此以颱風眼為中心所構成的暴風圈,又可分為四個象限。第一象限是危險半圓的前半,風雨最為險惡,其危險性亦最大;危險半圓的後半及可航半圓的前半,為次危險的兩個象限,雖較平穩,但仍險惡可怖;至於可航半圓偏南的風,可以和東北信風抵消一部分,減小風力。尤其在安全象限 (即可航半圓的後半) 中,吹的是西南風,與東北信風剛好相反,使其抵消最多,故也最為平穩,這就是危險半圓的風力,大於可航半圓的解釋。

第十五節 颱風眼的觀測與地面的變化

颱風中心,因受急速環流的影響,形成一風平浪靜的圓形區,隨颱風運行,氣象學名稱謂之「颱風眼」。

颱風的眼究竟有多大,這是一般人都感到興趣的一個問題。其實,所謂「眼」的意義,由於觀測依據的不同也略有出入:(1) 肉眼所見雲量較少區;(2) 雷達幕上所見的無雨區;(3) 衛星雲圖上觀測颱風中心無雲之內圈。

在一個成熟颱風內,衛星雲圖上所見的眼和雷達幕上所見的眼,相差並不大,其形狀大部分呈圓形、橢圓形、卵形等,平均直徑約為45公里左右。弱颱風內,雨帶所勾勒出的眼牆並不明顯。

颱風眼的大小相差很大,根據歷年來所觀測的記錄,最小的為直徑10~20公里,最大的可達直徑100~150公里。即使是同一颱風,於不同時刻,其眼的直徑也不同,一般來說,颱風眼的大小有隨颱風的增強而逐漸縮小的趨勢。在北緯20度附近,最能持久的眼,直徑在28公里左右;如果不到15公里,那麼這個颱風大概不能持久。

在颱風眼的範圍中,真是風平浪靜,能見天日或星斗。天空僅有稀疏薄雲,與險惡的暴風圈雖極鄰近,但是景象卻迥然不同,宛如進入令一個世界。此時,常被誤以為颱風已經過去,而疏於戒備,往往造成更大的不幸事件。所以必須注意,此時是在颱風眼內,20~30分鐘後,狂風暴雨又將突然來臨;所不同的是經過颱風眼之前,與經過之後,其風向恰恰相反。

怎樣才能知道颱風真的已過,而不是颱風眼在作弄人呢?簡單的區別原則如下:

- 在進入颱風範圍之初,吹得多是東北風,若東北風正狂時突然靜止,則是颱風眼的現象,若風速是慢慢小下來,則表示颱風已過。

- 風向由東北轉為西南,而且風速漸小,則是颱風已過,若風向尚未轉變,而強風突然靜止,則是進入了颱風眼。

第十六節 颱風的驚人雨量

每年7月至11月,是所謂颱風雨期 (Typhoon Rainfall)。颱風的降雨強度大,且降雨時間集中,暴雨量非常多,因此往往造成洪水氾濫成災,為禍不小。

以台灣北部為例,台灣北部的颱風雨日每年平均約為10天,因為颱風環流的範圍廣大,所以北部颱風雨日各地大致相同,然而颱風雨量則大不相同,年平均颱風雨量隨高度遞增。如1969年10月初的芙勞西颱風,侵台期間的總降雨量,山區的鞍部測候所為2,142.1毫米,竹子湖測候所為1,226.7毫米,已經創下了當時本島的最高颱風雨量紀錄;平地的台北測候所則為140.6毫米,基隆測候所為335.3毫米,可見平地與山區相距甚大。

台灣中、南部在颱風侵台期間,常見的情況是颱風引進底層大氣的強勁西南風及充沛水氣,配合地形交互作用,產生顯著降雨。2009年8月的莫拉克颱風,山區的嘉義縣阿里山氣象站在侵台期間總降雨量為2,858.5毫米,當前仍是本島的最高颱風雨量紀錄,玉山氣象站則為2,021.2毫米;平地的高雄氣象站為811毫米,台南氣象站為739.5毫米,台中氣象站也有519.5毫米,因此颱風所帶來的豪雨是值得特別注意的。

10、11月,已是颱風末期,但自10月中旬以後東北季風漸強,如果颱風與東北季風形成強烈而持久的僵峙,尤其在台灣東北部及北部,會產生更大的暴雨。除了前述的1969年芙勞西颱風,1987年琳恩颱風造成了台北地區多處水患,2010年梅姬 (Megi) 颱風在宜蘭縣蘇澳氣象站單日即降下939.5毫米的驚人雨量。值此深秋時節的颱風帶來破紀錄的暴雨,甚至慘重災情,同樣不得不防。

颱風雨,實在是這場「雨劇」中的主角,雖其出場的時間很短,一年之中不過10天,或300個小時,但他叱吒風雲,行蹤飄忽,無法捉摸。

第十七節 颱風改造

颱風每年給世界很多地方帶來無數生命財產之損失,因此如何駕馭颱風及改造颱風,就成為人類長久以來夢寐以求之事。由於颱風能量來自溫暖洋面之水汽,所以最初改造颱風的構想,認為只要切斷能源,颱風當然會減弱或甚至消滅。想到利用揮發性很弱的化學藥品灑在水面上,阻止水汽蒸發,斷絕其能源供應。由於颱風範圍太大,需要很多之化學藥品,例如一個中度颱風,可能便需要動用50架以上的運輸機及價值50萬美元以上的化學藥品,花費太大,並可能造成空氣及海水汙染等問題,灑下去之後是否真能達到目的又無法確定,再加上實施時技術上的困難,所以一直沒有實地去實驗。

20世紀中葉以來,雲物理學迅速發達,對颱風內雲的組織結構了解較多,改造颱風的構想轉變為去改造颱風之雲,利用種雲技術,用飛機將碘化銀噴灑在雲內,也就是人造雨的方法。使雲內之水份在颱風未發展之前就下掉,如此積雨雲就不會發展,也就不會形成強烈之颱風。

美國曾先後進行過多次較有計畫的實驗,在實施播種後四到六小時,颱風之強度確有明顯之減少,但不久強度又再度增強,雖然這三次實驗並得到明確的結論,但大部分科學家對改造颱風的前途仍表樂觀。

第十八節 結語

颱風是一種威力很大的天然風暴。據估計,平均一個強烈颱風的動能相當於一個氫彈爆炸所產生的能量,換句話說,相當於一千個投在日本長崎的原子彈,爆炸所產生的能量。颱風造成的災害之大是可以想見的。

根據統計,台灣自1958年至2024年因颱風災害而死亡的人數累計達3,308人,傷者16,623人,失蹤1,189人。農業方面 (包括農林漁畜產等) 的災害產物及民間設施估計損失,以1986年來看,全年累計高達152億元災損金額,2016年災損金額更達207億元之鉅!2023年亦有91億的累計災損金額,這代表每年因颱風造成的全台農業災損幾乎在百億元上下。其他如居民的財產、建物、交通、水電、電信等方面的損失,如果大家還記得歷年來波密拉 (Pamela)、葛樂禮、賽洛瑪、韋恩、賀伯、納莉、莫拉克等颱風肆虐所造成的慘境的話,當可以想見其他損害之一般了。

颱風無疑是台灣最嚴重的天然災害,每年都造成無可估計的損失。但反過來說,台灣夏季雨量主要靠颱風,如果該年颱風少,就可能發生乾旱現象,尤其是中、南部地區,使農作物損失很大。譬如1980年5、6月間梅雨季節不明顯,雨量稀少,造成全台的旱災,甚而影響自來水之供應,使民眾生活極大不便,幸靠8月的諾瑞斯 (Norris) 颱風帶來豐沛降雨,解除了北部及中部之乾旱,所以我們也不能沒有颱風。

現在社會結構與過去有很大的改變,各種建築物均十分堅固,對颱風風力引起之災害,愈來愈少。由於人口的增加,都市之擴大,溝渠之阻塞和破壞,水土保持之不良,過去天然排水區改變為住宅區或工業區等的因素,現在可能會造成損害。所以我們要針對目前狀況,安排各種防範措施,並且在任何重大工程計畫,必須先考慮氣候因素,才能減少颱風之災害。

另外在氣象上,則要加強研究,充實設備,以增進對颱風的瞭解,提高預報之能力,共同努力以使颱風之災害減至最少。

參考文獻

- 蔡清彥 (1983)。認識大氣科學。正中書局。

- 謝鍾靈、袁家元 (1983)。氣象與氣象預報。正中書局。

- 戚啟勳 (1980)。颱風。季風出版社。

- 呂銀山 (1994)。台灣的天氣。聯經出版。

- 交通部中央氣象署。颱風百問。https://www.cwa.gov.tw/V8/C/K/Encyclopedia/typhoon/index.html

- 交通部中央氣象署。颱風資料庫。https://rdc28.cwa.gov.tw/

- 內政部消防署。天然災害統計。https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=233

- 農業部。農業統計年報。https://agrstat.moa.gov.tw/sdweb/public/book/Book.aspx